UNE CENDRILLON DÉLURÉE ET LA MEILLEURE VERSION D’UNE FEMME

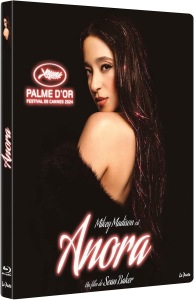

ANORA

ANORA

Il a 21 ans, elle en a 23. Lui est un gamin pourri gâté, fils d’un oligarque russe. Elle est danseuse érotique dans un club de Manhattan où elle aguiche les clients pour les entraîner, selon leurs moyens, dans des cabines privées ou des salons VIP. C’est là qu’Ani et Ivan se rencontrent. Ivan, dont l’existence consiste à faire la bringue avec ses copains, voudrait bien jouer aussi à ces jeux-là. Mais avec une strip-teaseuse parlant la langue de Tolstoï. C’est le cas d’Ani. En riant, tous les deux se parlent en russe. La magie opère. Ivan tombe sous le charme de cette Cendrillon de Brighton Beach, touchante mais vénale. Sur la Croisette, Sean Baker n’est pas un inconnu. Il y a montré The Florida Project (2017) et Red Rocket (2021). Avec son huitième long-métrage, l’Américain signe une Palme d’or qui s’apparente à une… comédie, genre qui n’est pas, et de loin, le plus primé à Cannes ! Anora va ainsi devenir une variation assez singulière sur le mythe de Cendrillon, emblématique du cinéma de Sean Baker. Un conte ancien qui peut, dans le cadre d’une analyse psychanalytique et dans une optique plus spécifiquement sexualisante, poser deux images fondamentales de la femme tout en essayant de les concilier : l’idéal féminin, sublimé, qui attire tous les regards et l’image de la femme simple, sauvage et farouche après minuit. Grand ado dissolu, flambeur et immature, Ivan alias Vanya va se piquer au jeu. Ani est d’abord un épatant jouet érotique et le gamin l’embauche pour plusieurs rencontres sexuelles. Mieux, il s’attache à la jeune femme et lui offre 15 000 dollars pour qu’elle passe une semaine avec lui. L’occasion d’un voyage à Las Vegas fera le reste. Vanya demande la main d’Ani qui n’en croit pas un mot. Une petite chapelle blanche fait l’affaire. Et voilà la petite escort devenue Madame Zakharov. Les réseaux sociaux russes s’emparent de la nouvelle. Galina et Nikolai, les parents d’Ivan, s’alarment. Leur fils marié avec une prostituée ! Alors qu’Anora semblait raconter une (improbable) histoire d’amour, le film bifurque. Les parents Zakharov ont donné des ordres. Toros, Garnick et Igor sont chargés de récupérer Ivan et de mettre immédiatement en œuvre une procédure d’annulation du mariage. Commence alors une course-poursuite trépidante, drôle et sombre. Les nervis investissent le somptueux manoir dans lequel vivent Ani et Ivan. Ce dernier prendre la fuite. Ani est séquestrée, baillonnée mais toujours capable de hurler comme une furie et de distribuer des horions. Même s’il y a quelques longueurs et si Baker est parfois complaisant dans les scènes de sexe, Anora est une œuvre frénétique, qui fonce dans le tas. Baker, qui a souvent filmé l’Amérique des marges, réussit brillamment à montrer le côté moyennement flatteur du rêve américain en pleine dégringolade. Si Anora séduit, c’est aussi à cause de l’épatante performance de Mikey Madison qui fait de son Ani un personnage savoureux, déglingué et pathétique. L’acteur russe Mark Eydelshteyn campe joliment un jeune type richissime et en pleine débauche. Anora nous amuse d’abord avec une love story sur fond de lap dance puis avec une odyssée burlesque qui s’achève de manière bigrement mélancolique. Non, décidément non, Ani-Cendrillon n’a pas fini d’en baver… Quant aux Oscars, Anora a tout simplement raflé la mise : meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice, meilleur scénario original, meilleur montage ! (Le Pacte)

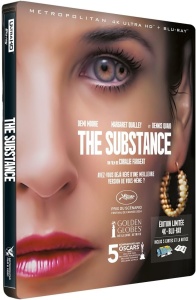

THE SUBSTANCE

THE SUBSTANCE

Femme de la cinquantaine, Elizabeth Sparkle est la star d’une émission télévisée d’aérobic… Un besoin pressant la pousse à entrer dans les wc hommes. Là, elle entend le patron de la chaîne dire qu’elle a fait son temps. Bref, qu’Elizabeth est vieille et bonne à jeter. Elle se souvient qu’alors, aux urgences de l’hôpital où elle était prise en charge à la suite d’un accident de la circulation, une blouse blanche qui lui avait glissé une clé USB. Sur la clé, un message des plus intrigants. « Avez-vous déjà rêvé d’une meilleure version de vous-même ? » Pour cela, il suffit d’essayer The Substance qui permet de générer « une autre version de vous-même, plus jeune, plus belle, plus parfaite ». La proposition tombe pile pour une Elizabeth complètement déprimée d’avoir été virée vite fait. Il suffit de respecter le mode d’emploi. Vous activez une seule fois. Vous stabilisez chaque jour. Vous permutez tous les sept jours sans exception. Il suffit de partager le temps. Simple comme bonjour. Qu’est-ce qui pourrait mal tourner ? Révélée en 2017 par Revenge, un thriller d’horreur déjà, la cinéaste française Coralie Fargeat a connu, dès sa seconde réalisation, les prestigieux honneurs de la compétition officielle au dernier Festival de Cannes. Avec, pour cerise sur le gâteau, le prix du meilleur scénario pour The Substance qui le mérite tout à fait. Voici en effet du pur cinéma de genre avec de l’horreur qui ne se voile pas la face mais aussi une aventure dans laquelle on se glisse avec une réelle aisance. Probablement parce que cet univers de Barbies trop souriantes où tout n’est qu’apparence nous est familier. Là où la cinéaste réussit son coup, c’est lorsqu’elle revendique le côté extrême de son film, l’excès, la non-subtilité, le lâcher-prise. Au risque de secouer et heurter, elle ne s’est en effet privée de rien. Avec un discours féministe qui a l’intelligence de ne pas nier la complexité des choses, Coralie Fargeat distille une fable sur la chair et la métamorphose, sur la mutation des corps et l’inévitable finitude mais aussi une parabole de la reconnaissance et de l’amour qu’on va chercher dans les yeux des autres. Tout ce qui se passe dans The Substance, est lié au corps, qu’il soit beau et triomphant ou, plus tard, dans le délabrement. Tandis qu’Elizabeth Sparkle quête une sorte d’éternelle jeunesse ou tente au moins d’arrêter les outrages du temps, Sue, clone né de son dos, vit l’ivresse d’une célébrité aussi instantanée que forcément passagère. Le souci, c’est que l’une et l’autre vont rapidement oublier que la voix qui vend cette modification cellulaire de leur ADN, répète « You are One », autrement dit tout ce qui est pris d’un côté est perdu de l’autre… En limitant beaucoup les dialogues, The Substance repose sur une mise en scène rapide, rythmée, allègre et colorée, qui apprécie les plongées, les images anamorphiques, les cadrages en très gros plan. Enfin, cette odyssée de deux belles virant à des freaks peut s’appuyer sur deux comédiennes qui se donnent à fond. Demi Moore et Margaret Qualley (Sue) s’emparent avec brio des deux faces d’une même entité. A 61 ans, la star de Ghost (1990), primée aux Golden Globes, n’a pas dit son dernier mot. Elle donne toute la mesure de son talent, n’hésitant pas à se montrer nue pour affronter sa jeune concurrente dans cette monstrueuse parade en forme de quête absolue de la beauté. (Metropolitan)

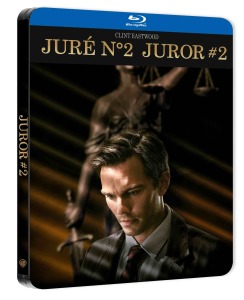

JURÉ N°2

JURÉ N°2

Clint Eastwood est tout simplement une légende, peut-être la dernière, d’Hollywood. Acteur d’abord (ah, Harry Callahan, matricule n°221 de la police de San Francisco) puis, au début des seventies, réalisateur avec une carrière remarquable (Pale Rider, Bird, Impitoyable, Un monde parfait, Sur la route de Madison, Mystic River ou Million Dollar Baby). Et si l’aventure devait maintenant toucher à sa fin ? Le 41e film d’Eastwood, 94 ans, a été annoncé comme l’ultime œuvre du maître. Justin Kemp a tout d’un bon futur père de famille. Il chouchoute son Ally et est prêt à tout pour se faire exempter de son rôle de juré. Il a été tiré au sort pour un procès qui doit juger un certain Sythe accusé d’avoir assassiné sa petite amie Kendall Carter. Kemp demande à être dispensé de son rôle de juré pour rester au côté de sa femme. En fait, il sait qu’il est à l’origine de l’acte criminel qui vaut à Sythe de comparaître.. Kemp se trouvait en effet dans le bar où Sythe et Kendall s’engueulaient copieusement. Dehors, le couple continue à se quereller avant que l’une et l’autre s’éloignent. Kemp, lui, est monté dans sa voiture et a aussi pris la route. Dans la nuit noire, sous une pluie battante, il heurte ce qu’il pense être une bête sauvage. Bientôt, il découvre qu’il a percuté Kendall, la jetant dans le fossé où elle succombe à ses blessures. Avec ce Juré n°2, Eastwood s’inscrit complètement dans les codes d’un genre qui a toujours été en vogue dans le cinéma américain : le film de procès. On retrouve donc ici la grande salle d’audience, la présidente sur son estrade, et, sur leurs bancs, l’avocat de la défense et le représentant de l’accusation, en l’occurrence la procureure adjoint Faith Killebrew, une battante, habillée d’un tailleur très couture, qui ne lâche jamais son os. A travers le décorum du procès et ses péripéties, Eastwood cerne les différentes personnalités en lice, ainsi Faith Killebrew (Toni Collette) en campagne politique pour son élection au poste de procureure générale. Une lourde condamnation de Sythe serait une aubaine dans cette campagne. Mais, évidemment, c’est Justin Kemp qui se trouve au centre du dispositif filmique. Car le juré n°2, taraudé par le dilemme moral « se protéger ou se livrer » va, petit à petit, révéler les facettes troubles de sa personnalité. On retrouve ainsi ce jeune type, rédacteur dans un petit magazine, dans une réunion des Alcooliques anonymes où l’animateur lâche un prémonitoire « On ne souffre que de nos secrets ». Quand, enfin, l’audience sera achevée, vient le temps du délibéré. On ne peut alors s’empêcher de songer au célèbre Douze hommes en colère (1957). L’accusé est (forcément) coupable et tout le monde a envie de vite rentrer chez soi. Justin Kemp va vouloir instiller le doute chez ses confrères jurés. A cette nuance près, que le personnage d’Henry Fonda chez Lumet avait relevé les failles de l’enquête alors que Kemp, pris dans la tourmente, connaît la vérité et semble souvent sur le point de se prendre les pieds dans le tapis… Nicholas Hoult incarne ce garçon propre sur lui, pilier d’une idéale famille américaine. Mais, comme souvent chez Eastwood, le mal est à l’oeuvre et le venin du mensonge comme le dysfonctionnement de la société viennent « pourrir » une image idyllique. La violence est toujours tapie dans un coin et jusque sur le pare-chocs d’une Toyota verte. Indécrottable Américain et vrai humaniste, Clint Eastwood s’applique souvent à glisser un once d’espoir dans ses films. Mais, ici… (Warner)

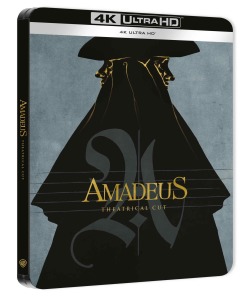

AMADEUS

AMADEUS

Vienne novembre 1823. Au beau milieu de la nuit, un vieil homme égaré crie : « Pardonne, Mozart, pardonne à ton assassin ! ». Sa chambre étant verrouillée, ses serviteurs tentent de l’allécher avec des pâtisseries mais n’entendent que des sons étouffés suivis d’un cri tranchant. Ils enfoncent la porte et tombent sur leur maître tenant un couteau dans la main et la gorge ruisselante de sang. Cet homme n’est autre qu’Antonio Salieri, jadis musicien réputé et compositeur de la Cour. Sa tentative de suicide le conduit tout droit à l’hôpital psychiatrique, où il est entendu en confession par un prêtre, le père Vogler. L’homme se souvient de ses années d’enfance et de jeunesse où son talent lui vaut durant quelques années les plus hautes distinctions. C’est alors que le monde entend parler d’un jeune garçon du nom de Wolfgang Amadeus Mozart, promu à travers toute l’Europe par son père Léopold. Son brio enchante les plus grands personnages et les cours les plus brillantes… En 1781, le jeune Mozart fait irruption à Vienne. Son génie éclate. Salieri en est le premier convaincu. Quand on a du talent mais qu’on est confronté au génie, comment survivre ? Comprenant la menace que représente pour sa carrière le jeune Mozart, Salieri, fou d’orgueil, rejette Dieu et essaie d’évincer Mozart tout en l’approchant pour savoir pourquoi il est si doué. En 1984, émigré à Hollywood depuis 1971, le cinéaste tchèque Milos Forman donne son cinquième film américain en adaptant la pièce éponyme de Peter Shaffer (également auteur du scénario) pour signer une œuvre brillante et fastueuse. A travers le personnage d’un Mozart génial mais sans grande éducation et d’une spontanéité (le grand gamin ne craint pas le caca-prout !) qui détonne dans l’univers compassé de la cour, Forman va construire une image de Mozart qui va s’ancrer dans l’imaginaire populaire tout en faisant aussi de Salieri (l’excellent F. Murray Abraham) un être maléfique. Enorme succès mondial (4,6 millions de spectateurs en France) couronné de huit Oscars dont celui de meilleur film et meilleur réalisateur, Amadeus ressort, en version restaurée 4K, dans une belle édition collector présentée en steelbook avec un livret, des cartes collector et posters. On n’a pas fini -et on s’en réjouit- d’entendre le rire de crécelle de Tom Hulce et, évidemment, les airs des Noces de Figaro, de La flûte enchantée ou les accents tragiques du Requiem. (Warner)

MAI ZETTERLING – LE CINEMA SUEDOIS AU FEMININ

MAI ZETTERLING – LE CINEMA SUEDOIS AU FEMININ

Née en 1925 en Suède, Mai Zetterling fut d’abord comédienne, tournant notamment avec des cinéastes britanniques mais aussi avec l’incontournable Ingmar Bergman (Musique dans les ténèbres en 1948). Dans les années soixante, elle oriente sa carrière vers la réalisation et va signer, entre 1964 et 1986, une dizaine de longs-métrages. Elle va alors s’imposer, par sa voix franche et puissante, comme une pionnière du cinéma féministe. Ainsi, présenté en sélection officielle au Festival de Cannes 1965, Les amoureux est le premier d’une série de films consacrés prioritairement à l’étude de la condition féminine, interprétés par les stars les plus emblématiques du septième art suédois comme Harriet Andersson, Ingrid Thulin, Erland Josephson, Gunnel Lindblom, Anita Björk ou Eva Dahlbeck… Dans sa remarquable politique de défense et de promotion du cinéma de répertoire, Carlotta Films sort, pour la première fois en Blu-ray et dans une nouvelle restauration 2K, un beau coffret regroupant quatre films majeurs (et volontiers provocants) de la cinéaste suédoise disparue en mars 1994. On retrouve ainsi Les amoureux (1964) où, dans la Stockholm de 1915 et alors que la guerre vient d’éclater, trois femmes sont ensemble dans une clinique au moment d’accoucher. Elles se remémorent les instants marquants de leurs existences comme autant de jalons de la condition féminine en Suède depuis le début du siècle. Dans Le Monde, Jean de Baroncelli observe : « On connaît la franchise des Suédois à l’égard des problèmes sexuels. Ils disent et montrent le plus tranquillement du monde des choses que l’on n’évoque ailleurs que par de prudentes allusions. Certaines images des Amoureux ont choqué le public ». Le baroque Jeux de nuit (1966) raconte le retour de Jan dans la demeure de sa jeunesse où il fut (à peine) élevé par des parents hédonistes et négligents. Ce retour, sur fond de souvenirs, va bouleverser son existence et celle de sa compagne. Les filles (1968) met en scène la tournée d’une troupe de théâtre dans la province suédoise. Trois comédiennes amies jouent ensemble Lysistrata d’Aristophane. Le message de prise de conscience et de révolte féministe avant la lettre contenu dans cette comédie antique, agit sur les actrices comme un révélateur. Chacune va se rebeller à sa façon. Amorosa (1986) évoque la vie de la romancière Agnes von Krusenstjerna (1894-1940) dont les écrits traitent de la folie, de l’émancipation des femmes et de sexualité. Enfin, le coffret contient plus de trois heures de suppléments. Ainsi trois courts-métrages dont Le jeu de la guerre (1962, 15 mn), la toute première réalisation de Mai Zetterling. Avec Michèle Rozier, la cinéaste co-signe Réalité Fiction : Mai Zetterling (1977 – 50 mn) avec quatre segments où fiction et documentaire s’entremêlent pour former une mise en abyme passionnante, d’une humanité profonde. Dans Des phoques et des hommes (1981- 30 mn), la cinéaste capte, sur les vastes étendues glacées du Groenland, de saisissantes images de chasse au phoque. Trois actrices dans leurs rôles de Christina Olofson (1996 – 77 mn) réunit, après le décès de la cinéaste, les trois actrices des Filles dans sa maison en France. Enfin, on trouve ici deux entretiens avec la cinéaste : Ciné 3 : Mai Zetterling à Paris (1975 – 7mn) où elle aborde l’importance à la fois cinématographique et politique d’un regard de femme sur les femmes et sur leur condition et Rencontre avec Mai (1984 – 10 mn) où elle revient sur son parcours de cinéaste et sur la misogynie de son milieu, dont elle déconstruit les a priori sexuels. (Carlotta)

MISERICORDE

MISERICORDE

Jérémie Pastor retourne à Saint Martial, son village d’enfance de l’Aveyron, pour l’enterrement du boulanger, son ancien patron. Martine Rigal, sa veuve, touchée par sa présence, lui propose de passer la nuit dans leur maison, dans la chambre de leur fils Vincent, aujourd’hui marié, et qui fut un camarade de collège de Jérémie. Le trentenaire apprécie de passer à nouveau du temps dans ce village et décide de s’y attarder quelques jours. Il y retrouve aussi Walter, un autre ancien camarade qui vit isolé dans sa ferme, et fait connaissance avec Philippe Griseul, un curé aux intentions étranges. Entre Jérémie et ces différents personnages, entre une disparition mystérieuse et un voisin menaçant, le désir et la violence commencent à circuler. Les films d’Alain Guiraudie laissent rarement indifférents. Il n’est que de se souvenir de L’inconnu du lac (2013) découvert au Festival de Cannes. Et ce sera encore le cas avec Rester vertical (2016), également découvert sur la Croisette. Avec Miséricorde, le cinéaste, originaire de l’Aveyron, en fondant partiellement son scénario sur son roman Rabalaïre (en occitan, un homme qui va chez les uns et chez les autres et qui ne tient pas en place) publié en 2021, entreprend à nouveau un périple dans ces contrées qui lui sont familières et qui emportent le spectateur dans une ruralité impressionnante où l’homme se débat, en toute ambiguïté, autant avec la nature qu’avec ses élans et ses désirs. Mêlant le polar, la tragédie avec même une pointe de burlesque et d’humour noir, le réalisateur explore, non sans malice, les pulsions refoulées d’un village aveyronnais au travers d’un « étranger » qui tisse ou renoue des liens. Distillant un cinéma sous tension dans un récit initiatique mâtiné de fantastique, Alain Guiraudie met aux prises un homme disponible avec une série de types avec lesquels il va partager des émotions sensuelles ou sexuelles. Le cinéaste développe toujours une profonde empathie pour des comédiens qu’il regarde, lui aussi, avec sensualité. C’est le cas de Félix Kysyl, la découverte de Miséricorde, dans le rôle de Jérémie mais aussi de Jacques Develay (le curé Griseul), de Davaid Ayala (Walter) ou encore de Catherine Frot qui, avec sa Martine Rigal, se trouve fort loin, de ses emplois habituels… Miséricorde (qui propose, en supplément, un entretien d’une demi-heure avec le metteur en scène) a obtenu le prix Louis-Delluc 2024 et a été nominé pas moins de huit fois aux César 2025. (Blaq Out)

DORTOIR DES GRANDES

DORTOIR DES GRANDES

Etablissement privé pour jeunes filles (riches) dans une petite ville de province, le collège de Méremont est en émoi. Vissia, une jeune pensionnaire, a été découverte étranglée et ligotée sur son lit. Le commissaire Broche, après un tour dans les lieux, confie le dossier à l’inspecteur Désiré Marco, lui mettant le pied à l’étrier pour réussir sa première enquête criminelle. Marco déboule dans le collège et va semer la « panique » autant chez Madame Hazard-Habran, la revêche directrice que chez les profs, toutes femmes, sans oublier des élèves qui n’entendent pas se laisser bousculer par le séduisant flic et qui vont même le harceler… En 1953, Henri Decoin, prolifique metteur du cinéma français des années trente à soixante, qui venait de tourner La vérité sur Bébé Donge avec Jean Gabin et Danielle Darrieux, son épouse de 1935 à 1941, adapte 18 fantômes, le roman du Belge Stanislas-André Steeman. Il réussit un allègre policier dans lequel il enchaîne, autour des recherches de Désiré Marco, de bonnes séquences tant dans les rapports entre le flic et la directrice (l’épatante Denise Grey à l’impressionnant abattage) qu’avec des gamines plutôt déssalées parmi lesquels on reconnaît Françoise Arnoul et une débutante, Dany Carrel, qui se désolait de ce film dans lequel elle se trouvait ronde et moche ! In fine, l’ingénu inspecteur Marco mettra tout ce petit monde au pas avec l’aide de Julie (Jeanne Moreau), la serveuse du restaurant La jument verte tenu dans le village par Emile (Noël Roquevert) et après avoir compris les agissements du peu reluisant Triboudot (Louis de Funès) qui tient la boutique de photographies de Méremont. Au terme d’une reconstitution où le cinéma tient une place de choix (Vissia avait la passion des images!), la vérité tombera ! Jean Marais incarne, ici, un Désiré Marco très tombeur et qui ne laisse aucune des collégiennes (pas si angéliques que ça) indifférentes. Le comédien, qui avait déjà joué dans Orphée (1950), Nez de cuir (1952) et Le comte de Monte Cristo (1953), s’impose alors comme le grand jeune premier du cinéma français. Dortoir des grandes contient des allusions, rares pour l’époque, aux relations homosexuelles entre une élève et sa professeure de maths. Dans les suppléments de ce film qui ressort en Blu-ray, on évoque aussi la manière dont Decoin joue avec l’ambiguïté de Jean Marais à travers la fétichisation de son corps et de son visage… (Gaumont)

LOUISE VIOLET

LOUISE VIOLET

Dans un bureau poussiéreux, un fonctionnaire informe Louise Violet qu’elle a obtenu un poste d’institutrice. Et observe que la République a été bien généreuse avec la jeune femme, compte tenu de son passé… Le type est persuadé qu’elle ne tiendra pas trois mois dans son poste. Voilà donc Louise Violet, longue robe sombre et petit bibi sur la tête, partant dans de vastes paysages de la campagne française. Dans un petit village, elle a pour mission, en cette année 1889, d’imposer l’école de la République, une école gratuite, obligatoire et laïque. Mais l’institutrice est bien mal accueillie… Joseph, le maire de la commune, doit bien fournir à Louise Violet, un endroit pour vivre. Ce sera une vieille étable. Louise dormira sur la paille, avec une vache pour lui tenir chaud. Mais la jeune femme, qui remarque « qu’elle vit en hiver depuis tellement longtemps », n’est pas vraiment du genre à baisser les bras… Alors que l’actualité tourne constamment le projecteur sur l’Education nationale, Louise Violet apporte un éclairage « ancien » sur les rudes combats de ceux qu’on surnommait, selon la formule de Péguy, les Hussards noirs de la République. Car Louise Violet est l’une de ces institutrices de la IIIe République envoyée sur le terrain pour propager le savoir en étant convaincue que «les capacités sont partout ». Dans le village reculé où elle débarque (le tournage a eu lieu dans la Haute-Loire et le Puy de Dôme), elle est loin d’être la bienvenue. D’abord, elle est une étrangère et si elle entend imposer l’école, elle deviendra une ennemie. Pour aborder les concepts de République et d’éducation, Eric Besnard a tourné un film sur l’école de Jules Ferry puis sur les premières institutrices envoyées dans les campagnes et projetées dans un monde d’hommes à la fin du 19e siècle. Autour de Louise Violet, femme qui porte un terrible secret, voici une chronique rurale, avec le temps et les saisons qui passent, avec des paysans dont l’identité passe par la terre, un bien inestimable. Lorsqu’une « partageuse », nourrie aux thèses de Proudhon et du fameux « La propriété, c’est le vol », vient leur imposer l’école, la tension est inévitable. Avec une Alexandra Lamy en femme forte qui cache ses blessures et un Gregory Gadebois en maire massif mais bouleversé par cette nouvelle venue, Louise Violet est un film attachant et sans doute nécessaire. (Studiocanal)

LIFE IS CHEAP… BUT TOILET PAPER IS EXPENSIVE

LIFE IS CHEAP… BUT TOILET PAPER IS EXPENSIVE

Un jeune homme est chargé de transporter une mallette menottée à son poignet de San Francisco à Hong Kong pour la remettre à un certain M. Lo. Mais une fois sur place, le destinataire est introuvable. Impliqué dans la mafia chinoise, celui-ci doit faire face à des dissensions au sein de son organisation. Après s’être fait dérober la mallette par deux truands, le jeune homme va se rapprocher de Money, la mystérieuse et superbe maîtresse de M. Lo… Si le pitch du film (dont le titre provocateur indique d’emblée le ton) ressemble à celui de bien des polars hong-kongais, force est de reconnaître que l’on découvre vite un univers de cinéma qui la joue joyeusement et furieusement déjanté, quelque part entre une avant-garde américaine et une Nouvelle vague asiatique. Reconnu dans les années 1990 avec Smoke (1992) et Brooklyn Boogie (1995), ses deux adaptations de Paul Auster, Wayne Wang a débuté, dans les années 1970, en jouant la carte de l’irrévérence comme en atteste Life is Cheap, sorti en 1989 et inédit en France. Le film est désormais disponible pour la première fois en Blu-ray dans sa version Director’s Cut et une nouvelle restauration 4K. Wang arrive dans sa ville natale avec un tournage libre sans scénario préétabli ou presque mais autour d’un principe directeur : une succession de portraits de personnages hors normes flirtant avec la pègre locale. Il tourne dans les rues de la mégalopole pour capturer la mythologie et l’esprit d’une ville et d’une époque aujourd’hui disparues, celles du Hong Kong d’avant la rétrocession. Voici un vibrant kaléidoscope avec des bouchers tueurs de canards, des familles aisées organisant des mariages pour leurs enfants, des prostituées râlant contre leurs clients, des techniciens enregistrant des bruits de sexe pour des bandes-son porno ou des taxis fonçant dans les rues… Autour d’un personnage sans nom (Spencer Nakasako), portant un chapeau digne du western classique et qui constitue une sorte de fil rouge au coeur de l’action, Wang a construit une comédie néo-noire à l’esprit punk qui ne craint même pas la scatologie… Dans les suppléments, on trouve un entretien avec Wayne Wang (24 mn) dans lequel le cinéaste, né à Hong Kong de parents chinois et exilé aux États-Unis pour ses études, parle de son éducation et de ses influences, avant d’évoquer ses premiers pas au cinéma et le rapport qu’il entretient avec son pays d’origine. Dans Retour sur Life is cheap… (29 mn), Wayne Wang et Spencer Nakasako, acteur, scénariste et coréalisateur du film, reviennent en détail sur la genèse et le tournage de Life is Cheap… ainsi que sur le lien existant à l’époque à Hong Kong entre le milieu de la mafia et celui du divertissement. Enfin on découvre la version longue (10 mn) de la scène de la poursuite en caméra subjective qui est l’un des moments-culte du film. (Carlotta)

JE VOUS TROUVE TRES BEAU

JE VOUS TROUVE TRES BEAU

Agriculteur dans la Drôme, Aymé Pigrenet vient de perdre son épouse lors d’un accident domestique. Il ne tenait pas vraiment à sa femme, une vraie mégère, mais elle était bien utile pour le travail à la ferme et pour s’occuper de la maison. Il lui faut trouver une nouvelle femme de toute urgence pour l’aider dans ses tâches car, seul, il ne s’en sort plus. Ne sachant pas comment retrouver une épouse, il s’inscrit dans une agence matrimoniale. La responsable lui conseille d’aller en Roumanie, où les filles sont prêtes à tout pour quitter leur misère. Il ramène Elena, une jeune Roumaine qui cache à Aymé qu’elle a une petite fille, Gaby. Aymé prétexte auprès de ses proches qu’elle est une lointaine parente de sa défunte épouse, venue en France pour un stage dans sa ferme. Face à un Pigrenet incapable d’un once de tendresse, Elena va vite ressentir la nostalgie de son pays. Les efforts d’Elena pour séduire Aymé semblent vains. Mais lorsqu’il se rend compte qu’il va perdre Elena, Aymé va, pour lui redonner le moral, retirer toutes ses économies de la banque et les remettre à la jeune femme en lui faisant croire qu’il a gagné aux courses. Mais, convaincu qu’Elena n’est pas à sa place à la ferme, il la laisse repartir en Roumanie. Elena utilise l’argent pour ouvrir une école de danse… Pour sa première réalisation en 2005, l’actrice, scénariste, dramaturge, chroniqueuse de radio (notamment les Grosses têtes sur RTL) Isabelle Mergault signe une bonne comédie dramatique qui sera d’ailleurs couronnée du César du meilleur premier film. Loin de ses prestations comiques au sein de la troupe du Splendid, Michel Blanc compose, avec le personnage d’Aymé Pigrenet, un homme torturé par la vie qui, en cherchant une « épouse de remplacement » pour les travaux de la ferme, va peu à peu se révéler sous son meilleur jour. Pour le rôle d’Elena, la cinéaste a trouvé la ravissante comédienne roumaine Medeea Marinescu et les deux acteurs se donnent joliment la réplique… Ce film, dont le titre correspond à la phrase standard en français apprise par toutes les candidates roumaines au mariage lors de l’entretien de l’agence matrimoniale, a enfin été un succès commercial sur les écrans français avec plus de 3,3 millions de spectateurs. (Gaumont)

CASIER JUDICIAIRE

CASIER JUDICIAIRE

Au sortir de prison, Joe Dennis, gangster repenti, est engagé dans un grand magasin dont le directeur recrute une partie de son personnel chez les anciens détenus afin d’aider à leur réinsertion professionnelle et morale. Dans le même magasin, travaille Helen Roberts (Sylvia Sidney), elle aussi libérée sur parole, ce qui, selon la loi américaine, est un motif d’interdiction de mariage. Epris d’elle, Joe (George Raft) épouse Helen qui, de peur de le décevoir, lui cache son passé criminel. Lorsqu’il découvre la vérité sur sa femme qui a tout fait pour tenir leur union secrète, Joe, trahi et déçu, revient vers ses anciens complices et se lance par désespoir dans la préparation d’un mauvais coup. Mais Helen parvient à convaincre la bande de renoncer à son projet, en expliquant, craie en main au tableau noir, que « le crime ne paie pas ». Un enfant scellera in fine l’amour d’Helen et de Joe, en présence de tous leurs amis réunis à la maternité… Au terme d’une brillante carrière allemande marquée par des chefs d’oeuvre comme Metropolis (1927) ou M le maudit (1931), Fritz Lang tourne le dos à l’Allemagne nazie alors même que Goebbels voulait lui confier les clés de l’industrie du cinéma allemand. Lang répondit qu’il était juif. Et Goebbels rétorqua : « M. Lang, c’est nous qui décidons qui est juif… » Après un passage par Paris, Lang arrive à Hollywood où il va tourner une trilogie réaliste et sociale, trois films tous interprétés par Sylvia Sidney. Furie (1936) est un pamphlet sur le lynchage et la volonté de puissance. L’année suivante, J’ai le droit de vivre est une tragédie sur un couple pourchassé par la police inspirée par l’histoire de Bonnie et Clyde. Enfin Casier judiciaire (1938) est, cette fois, une fantaisie sur l’inutilité du vol. Si les deux premiers volets de la trilogie sont remarquables, You and me (titre original) apparaît comme une œuvre mineure mais efficace dans la filmographie de Lang sur une thématique qui semble plutôt appartenir à l’univers d’un Capra. Pour Lang, l’affaire ne fut pas de tout repos puisque le grand Kurt Weill, chargé d’écrire la musique (on en entend un peu de sa part qui donne au film une petite coloration de musical) trouva un autre travail et laissa Lang en plan. Dans You and me, Helen lance : « Les gros bonnets ne sont pas des petits truands comme vous. Ils font de la politique. » Savoureux ! (Rimini éditions)

LE GRAND PARDON

LE GRAND PARDON

A Pascal Villars, l’ambitieux truand qui a décidé de prendre sa place, Raymond Bettoun lance : « Tu n’as pas peur au moins ? T’as aucune raison d’avoir peur. Tu sais pourquoi ? Parce qu’aujourd’hui chez les Juifs, c’est le Kippour. Tu te rends compte de la chance que tu as ? C’est le Grand Pardon… Ce jour-là, le Grand Pardon, on peut rien faire ; ni travailler, ni recevoir de l’argent, ni… rien quoi. Sinon on est rayé du Livre. Aujourd’hui, dans le monde entier, tous les Juifs, ils pardonnent à ceux qui leur ont fait du mal. Tous les Juifs. Sauf un, moi. Moi, je pardonne pas ! » En 1982, Alexandre Arcady raconte l’aventure du clan Bettoun, une famille mafieuse qui évolue dans le milieu du crime organisé français et de son patriarche, Raymond, un Juif pied-noir du sud de la France, toujours soucieux de cultiver « l’esprit de famille méditerranéen ». On a parfois tenté une comparaison entre Le grand pardon et le Parrain de Coppola. C’est quand même aller très vite en besogne ! Car le film d’Arcady est surtout la saga (policière), volontiers truculente et passablement folklorique, d’une grande famille séfarade. Le tout sur fond de règlements de comptes sanglants. Dans son combat pour garder le pouvoir, notamment en évinçant son concurrent Carreras du casino de Biarritz ; Raymond Bettoun est ciblé par le commissaire Duché, un flic teigneux décidé à le mettre à genoux. Un flic qui ose : « Je ne vous aime pas Bettoun. Vous sentez l’huile. Et j’ai l’odorat délicat. » Le grand pardon (qui sort dans la collection Nos années 80) doit beaucoup à la stature et à la faconde pataouète de Roger Hanin qui fait de son Bettoun une figure aussi flamboyante qu’inquiétante. Pour faire bonne mesure, Hanin est entouré d’une sacrée galerie de comédiens : Richard Berry, Bernard Giraudeau, Jean-Pierre Bacri, Gérard Darmon, Jean-Louis Trintignant, Clio Goldsmith, Richard Bohringer, Anny Duperey, Robert Hossein, Sam Karmann, Jean Benguigui, Armand Mestral. Excusez du peu ! Le succès du Grand pardon donna naissance à une suite. Un n°2 où la famille Bettoun part à la conquête de l’Amérique. (Gaumont)

A TOUTE ALLURE

A TOUTE ALLURE

Marianne est officier sous-marinier et commandant en second du sous-marin nucléaire d’attaque Le Fringant. Marco Mariani est steward dans les longs-courriers d’une compagnie aérienne. Au hasard d’une escale, ils se rencontrent et c’est le pur coup de foudre. Mais leur belle histoire va vite se heurter à la rigueur des règlements de la Royale. Qu’à cela ne tienne ! Quand il est amoureux, Marco est prêt à tout, y compris à monter clandestinement à bord du Fringant pour rapporter à son aimée le médaillon qu’elle avait égarée. Secrètement séduite par l’aplomb de son amoureux, Marianne est cependant consciente qu’il sera bien difficile de filer le parfait amour à bord. D’autant que le patron, le capitaine de frégate Benazech, n’hésite pas une seconde à mettre Marco aux fers. Et du côté des autorités, on commence à se demander si l’amoureux têtu n’est pas un espion ! On avait remarqué Lucas Bernard en 2019 avec Un beau voyou, une bonne et intrigante comédie policière avec Charles Berling et Swan Arlaud. Le réalisateur est de retour, ici, avec un second film en forme, cette fois, de comédie romantique. Pour porter cette aventure sentimentale qui se regarde avec plaisir, il peut s’appuyer sur un Pio Marmaï savoureux en steward qui a toujours le mot pour rire et capable d’aller jusqu’au bout du monde ou des océans. A ses côtés, en Marianne, Eye Haïdara, une habituée des comédies (on l’avait vu en 2017 en chef de rang dans Le sens de la fête de Nakache et Toledano) ou encore José Garcia en gradé de la Marine. A toute allure joue la carte de quelques références de thrillers sous-marins (Octobre rouge ou USS Alabama) et de comédies d’espionnage dans la lignée d’OSS 117. Sur la chanson Le coup de soleil (celle qui dit : J’ai attrapé un coup de soleil, un coup d’amour, un coup d’je t’aime – J’sais pas comment, il faut qu’j’me rappelle, si c’est un rêve, t’es super belle – J’dors plus la nuit, j’fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage…), le scénario tient bon la route et l’ensemble distille une agréable bonne humeur. (Gaumont)

LE CHOIX

LE CHOIX

Chef de projet dans une importante entreprise de construction immobilière, Joseph Cross doit diriger une manoeuvre particulièrement importante, avec la coulée de plusieurs centaines de tonnes de béton pour les fondations d’une tour qui devrait s’élever particulièrement haut. Mais, en fin de journée, il répond à un appel téléphonique qui l’incite à prendre la route sans tarder. Tout en conduisant sa voiture, il passe de nombreux appels téléphoniques et répond également à beaucoup d’autres, parfois avec les mêmes interlocuteurs. Parmi ceux-ci, sa femme Catherine, Damien, son assistant sur le chantier, Garcia un autre collègue, ainsi qu’une autre voix féminine répondant au prénom de Béatrice et un gamin, en l’occurrence son fils Lucas qui regarde un match de foot à la télé et qui attend son père qui devait le regarder avec lui. Sauf qu’il y a un imprévu, car Joseph ne se dirige pas vers son domicile, mais vers une maternité… Autant de coups de fil pour faire face aux conséquences de ce qu’il vient d’apprendre. Les choix qu’il va faire vont remettre en question sa vie professionnelle comme personnelle. Connu pour son beau Renoir (2013) où Michel Bouquet était le grand peintre impressionniste et Christa Théret son modèle Dédé Heuschling, Gilles Bourdos signe, ici, le remake du film américain Locke réalisé en 2013 par Steven Knight avec Tom Hardy dans le même rôle principal du chef de projet dans l’immobilier. Tourné dans une voiture fonçant, de nuit, sur de grandes et larges routes de la région parisienne, Le choix se construit sur une succession de choix cruciaux avec le risque, pour Cross, de démolir tout ce qu’il a bâti. Comme il le fait souvent, Vincent Lindon incarne, ici, un type solide comme le béton qu’il manipule dans sa vie professionnelle. Mais sa vie parfaitement organisée va, en une nuit, se lézarder. Et Cross sait qu’il peut tout perdre : son travail, sa femme, ses enfants et même sa fierté. (UGC)

EN TONGS AU PIED DE L’HIMALAYA

EN TONGS AU PIED DE L’HIMALAYA

Pauline, la maman d’Andréa, six ans et demi, est au bout du rouleau. Son adorable petit garçon a été diagnostiqué TSA, autrement dit, il souffre d’un « trouble du spectre autistique ». Même s’il n’est pas vraiment au niveau, il est toujours scolarisé et s’apprête à faire sa rentrée en grande section de maternelle. Pour Pauline, sans revenus fixes et récemment séparée de Fabrice, le père d’Andréa, tout semble concourir à faire de sa vie une succession d’échecs. Or pour Andréa, c’est une année cruciale qui va déterminer s’il peut ou non rester scolarisé et obtenir ainsi une meilleure chance de voir son état s’améliorer. Mais pour cela, Andréa a besoin de stabilité. Pour Pauline, lui apporter cette dimension indispensable, c’est un peu (beaucoup) gravir l’Himalaya en tongs… Avec En tongs au pied de l’Himalaya, John Wax réalise son premier long-métrage en s’appuyant sur un « seule en scène » éponyme montée, juste avant le confinement, par son amie Marie-Odile Weiss qui y évoquait une histoire personnelle, celle de mère d’un enfant autiste. Celle-ci n’en donna qu’une représentation… C’est Marie-Odile Weiss qui co-signe, ici, le scénario de cette comédie dramatique qui explore, avec une touchante humanité, les défis quotidiens d’une famille face à la maladie. Sans tomber dans le pathos, le film alterne l’humour et la tendresse autour d’un thème évidemment assez lourd. John Wax a trouvé avec Audrey Lamy la comédienne idéale pour se glisser dans la peau d’une femme et d’une mère perdue face à l’ampleur du problème incarné par un gamin supposé « invivable ». « Mais, dit le cinéaste, ce n’est pas un film que sur l’autisme, c’est une histoire qui raconte comment on se reconstruit quand on est une femme de 40 ans, séparée avec un enfant. Ayant deux enfants de deux femmes dont je suis séparée, c’est un sujet qui me parle… » (Le Pacte)

CHALLENGER

CHALLENGER

Surnommé le Kid d’Amiens, Luka Sanchez rêve d’être un grand boxeur… Malheureusement, pour l’instant, il n’est qu’amateur (il bosse dans la restauration), un peu trop enveloppé et doit se contenter de petits combats foireux. Mais un jour, le destin frappe à sa porte et propulse notre héros au sommet ! Challenger, c’est l’histoire d’un boxeur très modeste, pour ne pas dire un parfait loser, qui se raconte de belles histoires dans sa tête mais qui n’ira jamais très loin. Mais évidemment depuis qu’un certain Rocky Balboa est monté sur le ring… du cinéma, on sait que rien n’est impossible entre les cordes. Rocky s’était promis de tenir deux rounds et on sait ce que ça a donné. Alors Luka Sanchez se prend, lui aussi, à rêver. Lorsque, dans un combat truqué où il devait même pas toucher son adversaire, Sanchez l’allonge pour le compte, tout le monde veut savoir qui est ce cogneur. Même Camara, champion d’Europe en titre, veut l’affronter. Tout en le prévenant : « Je vais te tuer. En moins de deux rounds ! » Ce qui était bien inutile. On avait déjà prévenu Luka : « Chaque coup de poing de Camara, c’est comme si tu tombais du 20e étage ! » Autour d’un véritable genre du cinéma qu’est le film de boxe, Varante Soudjian a construit une agréable comédie. Le rythme est bon, les dialogues sont souvent enlevés et, dans le rôle de Sanchez, Alban Ivanov peut donner toute sa mesure, un peu gentil, un peu bas du front. Autour de lui, il y a du beau monde, à commencer par Audrey Pirault, dans le rôle de Stéphanie, la coach/manageuse de Luka. Les deux comédiens s’étaient déjà retrouvés, en 2022, dans La traversée, également de Varante Soudjian. Bref, un petit air de Rocky à la française. En version, c’est juste pour rire. (UGC)