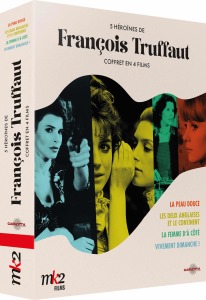

LES FEMMES DE TRUFFAUT, MARIA SCHNEIDER ET LE CHARME DE KWAN

CINQ HEROINES

CINQ HEROINES

DE TRUFFAUT

En 1977, François Truffaut invente le personnage de Bertrand Morane dans L’homme qui aimait les femmes et le confie au magnifique Charles Denner. Mais on ne peut s’empêcher de voir derrière ce séducteur, le réalisateur lui-même… De fait, les femmes sont très présentes dans le cinéma de François Truffaut. Les héroïnes abondent, tout comme les égéries pour leur prêter leurs traits. On songe évidemment à Françoise Dorléac dans La peau douce, à Fanny Ardant dans La femme d’à côté et Vivement dimanche ! en passant par Kika Markham et Stacey Tendeter dans Les deux Anglaises et le continent. Les films du réalisateur phare de la Nouvelle Vague font clairement la part belle aux personnages féminins iconoclastes, à la fois puissants, sensibles, mystérieux et toujours romanesques. La peau douce (1964) où Jean Dessailly incarne un bourgeois parisien qui s’éprend d’une jeune hôtesse de l’air, Les deux Anglaises et le continent (1971) où un dandy parisien va s’inscrire, à l’aube du 20e siècle, au Pays de Galles, dans un audacieux trio, La femme d’à côté (1981) qui emporte Bernard et Mathilde dans un intense tourbillon amoureux et Vivement dimanche ! (1983), ultime film de Truffaut et savoureuse variation sur les codes du film noir sont à retrouver, pour la première fois, dans un beau coffret 4 Blu-ray (restauration 4K) et en coffret 4K Ultra HD (présentés en Dolby Vision). Cette bouleversante ode à la féminité est complétée par un documentaire inédit de David Teboul, François Truffaut, le scénario de ma vie (101 mn). Quelques mois avant sa disparition, le cinéaste se confie à son ami de jeunesse Claude de Givray et replonge dans son histoire familiale. Mais le temps va lui manquer pour achever son projet autobiographique. Il avait pour titre : Le scénario de ma vie. Enfin le coffret contient de nombreux suppléments (scènes commentées, images de tournage, entretiens et analyses). Toujours de Truffaut, voici un bel hommage au film noir avec Tirez sur le pianiste (1960) qu’il adapte d’un polar de David Goodis pour offrir à Charles Aznavour un rôle de pianiste de bar. Avec, en prime, une apparition de Boby Lapointe chantant Avanie et framboise. Le film est restauré 4K et est, là encore, accompagné de multiples suppléments dont un extrait de Étoiles et toiles (15mn) sur l’adaptation de Goodis par Truffaut. Enfin, dans cette belle séquence Truffaut, on déguste une sucrerie en forme de drôle de vaudeville ! Co-scénariste de Baisers volés et Domicile conjugal, Claude de Givray signe, avec Tire-au-flanc 62 sa première mise en scène, s’associant derrière la caméra avec son ami François. Combinant dialogues vifs et montage enlevé, le duo livre une subtile critique de l’absurdité des institutions, tout en illustrant l’esprit rebelle et ingénieux des jeunes conscrits. Une satire grinçante et percutante où l’on croise Cabu, Bernadette Lafont ou Pierre Étaix… Et là encore, de bons suppléments ! (Carlotta)

MARIA

MARIA

C’est l’histoire d’une belle adolescente brune de 16 ans qui vit chez sa mère dans le Paris des années 68. Et qui a retrouvé son père. Qui n’est autre que le comédien Daniel Gélin. Qui ouvrira les portes des plateaux de cinéma à celle qui allait devenir, à son corps défendant, une actrice très sulfureuse à cause du Dernier tango à Paris de Bernardo Bertolucci. Avec Maria, la cinéaste française Jessica Palud s’empare d’une aventure tragique, celle de Maria Schneider, belle actrice dont la trajectoire fut complètement saccagée, un jour de 1972, lors du tournage du Dernier tango à Paris. En s’appuyant librement sur Tu t’appelais Maria Schneider (2018 chez Grasset et Fasquelle), le roman de Vanessa Schneider, journaliste au Monde et cousine de l’actrice, Jessica Palud se concentre sur son personnage central : « Être dans son regard et ne jamais l’abandonner » Porté par une Anamaria Vartolomei vibrante, farouche et fragile (et un épatant Matt Dillon en Marlon Brando) le film prend évidemment une résonance particulière alors que le cinéma français traverse de sérieuses turbulences liées à la fois à la question du consentement sur un tournage ou au cours d’un casting ou, plus globalement, aux affaires de violences sexuelles. Tout commence pourtant sous les meilleurs auspices. Bertolucci dit à celle qui sera sa Jeanne dans une relation torride et impossible: « Je vois en vous une page blanche, quelqu’un de blessé qui me plaît beaucoup ! » Si l’on se souvient du Dernier tango comme d’un grand poème plus funèbre que sexuel porté par la musique de Gato Barbieri, il apparaît clairement que ce film a fini par se résumer à cette fameuse scène dite du beurre. D’ailleurs, à l’époque, certains spectateurs demandaient, à la caisse des cinémas, « le film du beurre » ! La cinéaste va filmer le ressenti d’une actrice dominée par deux regards masculins, le basculement de la scène, la violence envers Maria Schneider et surtout le terrible silence du plateau. Jessica Palud souligne enfin que la trahison et la manipulation ne sont pas des outils nécessaires à la mise en scène de cinéma. Dans une ultime scène, alors que Maria Schneider enchaîne les interviews dans un press-junket, on lui glisse à l’oreille que Bertolucci est dans un salon voisin. Veut-elle qu’on organise une rencontre, une séance photo ? Elle lâche : « Je ne sais pas qui est cet homme. » (Studiocanal)

STANLEY KWAN – LE ROMANTISME MADE IN HONG KONG

STANLEY KWAN – LE ROMANTISME MADE IN HONG KONG

« Pour moi, dit Stanley Kwan, raconter une histoire, c’est capturer l’expérience humaine, explorer les émotions et mettre en lumière des aspects de la vie autrement négligés. » Avec un beau coffret qui réunit quatre chefs-d’œuvre en version restaurées 4K et 2K, voici une plongée dans l’univers intimiste et romanesque d’un cinéaste né en 1957 et formé auprès de grands noms du cinéma hongkongais comme Ann Hui et Patrick Tam. Aux côtés de Wong Kar-wai et de Fruit Chan, Stanley Kwan fait partie de la troisième « Nouvelle Vague » apparue dans les années 1980. Alors en marge d’un cinéma commercial et populaire, le réalisateur fait appel, à ses débuts, à des acteurs célèbres, à l’instar de Chow Yun-fat dans Women (1985), pour se faire connaître et ainsi développer son propre ton et point de vue. Si son deuxième long-métrage, le mélancolique Amours déchus, obtient les faveurs de la critique, c’est avec son troisième film, le très romanesque Rouge (produit par Jackie Chan, alors roi incontesté du cinéma en Asie), que Kwan rencontre son public et devient la coqueluche des plus grands comédiens hongkongais. Avec son ambitieux « méta-biopic » Center Stage, le cinéaste franchira les portes de l’international avant d’opérer, dix ans plus tard, un virage plus intimiste avec Lan Yu. Virtuose du mélodrame, dont il maîtrise les codes avec une délicatesse et une sincérité rares, cet admirateur de Truffaut ou Ozu n’aura de cesse, à travers son œuvre, d’explorer la notion d’identité. Le coffret propose quatre films emblématiques du travail de Kwan qui mêle une mélancolie majestueuse à des réflexions complexes sur l’histoire, la société et la politique chinoise et hongkongaise. Amours déchus (1986) réunit trois amies qui essayent de devenir respectivement mannequin, actrice et chanteuse. Lors d’une soirée, elles rencontrent Tony Cheung, fils nonchalant d’un gros vendeur de riz. Mais l’une des femmes est assassinée… Rouge (1987) est une romance fantastique qui joue superbement d’atmosphères colorées pour suivre sur deux époques (1934 et 1987) les amours contrariées de la courtisane Fleur et de Chan Chen-pang, fils de bonne famille. Dans Center Stage (1991), Stanley Kwan met en scène entre documentaires, interviews et images d’archives ce qu’était la vie de Ruan Lingyu, grande actrice du cinéma muet du Shanghaï des années 1920, que l’on aimait comparer à Greta Garbo. Cinéaste à l’homosexualité revendiquée, sensible aux désirs et aux luttes des femmes, Stanley Kwan offre à travers ses films des vitrines de choix aux grands noms du cinéma hongkongais de l’époque, comme Maggie Cheung, Leslie Cheung ou Tony Leung Chiu-wai. Avec Histoire d’hommes à Pékin (Lan Yu en v.o.), libre adaptation d’un roman publié anonymement sur Internet, Stanley Kwan (qui a révélé son homosexualité en tournant le documentaire Yang ± Yin: Gender in Chinese Cinema, 1996), poursuit sa réflexion sur l’identité et le poids des conventions à travers la liaison entre le fils d’une famille aisée et Lan Yu, étudiant en architecture, que lui a présenté son employé, seule personne de son entourage à être courant de son homosexualité… (Carlotta)

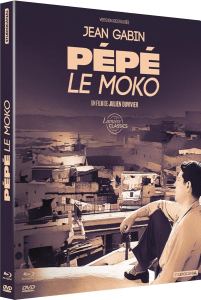

PEPE LE MOKO

PEPE LE MOKO

Attention, chef d’oeuvre ! Depuis des jours et des semaines, la police cherche à coincer le caïd du milieu parisien, Pépé le Moko, réfugié avec sa bande dans la Casbah d’Alger. Il y est intouchable, mais ne peut en sortir sans se faire arrêter. Sa vie bascule le jour où il tombe amoureux de Gaby, une jeune demi-mondaine, entretenue par un homme riche, passée là en touriste et représentant tout ce que la Casbah n’est pas : parisienne et sophistiquée. Cette relation est jalousée par Inès, maîtresse de Pépé. L’inspecteur Slimane, lui, suit tout cela très attentivement. Il compte sur les développements de ce triangle amoureux pour faire sortir le caïd de sa planque. Il pourra ainsi lui mettre la main au collet. « Pépé le Moko, écrivait Jacques Siclier, c’est l’installation officielle, dans le cinéma français d’avant-guerre, du romantisme des êtres en marge, de la mythologie de l’échec. C’est de la poésie populiste à fleur de peau : mauvais garçons, filles de joie, alcool, cafard et fleur bleue ». De fait, Julien Duvivier qui vient de donner successivement La Bandera (1935) et La belle équipe (1936), réalise, en 1937, avec Pépé le Moko (qui sort dans une belle version restaurée) l’une des œuvres les plus emblématiques du réalisme poétique français. Dans le décor merveilleusement exotique d’une Casbah reconstituée dans les studios de Joinville, il sublime le mélodrame tragique sur fond de romantisme désespéré et de vertige de l’échec. Cette adaptation du roman d’Henri La Barthe permet au cinéaste de filmer une inexorable fuite en avant forcément promise au drame. Le réalisateur de Panique (1946), autre chef d’oeuvre, joue sur du velours avec les dialogues d’Henri Jeanson, la musique de Vincent Scotto et evidemment ces fameux seconds rôles qui ont fait la gloire du cinéma français des années 30,40 et 50. On pense à Saturnin Fabre, Dalio, Charpin, Line Noro, Gaston Modot ou encore la chanteuse Fréhel. Quant à Jean Gabin, déjà présent dans La Bandera et La belle équipe, il accède, ici, au rang de vedette internationale. Et pour faire bonne mesure, il connaîtra une (brève) idylle avec Mireille Balin, sa partenaire, interprète d’une sulfureuse demi-mondaine. Gaby qui partira en brisant le coeur de Pépé. A jamais prisonnier de son territoire devenu piège. (Studiocanal)

AU P’TIT ZOUAVE

AU P’TIT ZOUAVE

Dans un quartier populaire de Paris, Au P’tit Zouave est un sympathique boui-boui qui offre réconfort et sécurité aux habitants modestes du coin. Pourtant l’ambiance n’est pas au beau fixe. La police est sur les dents car un assassin de vieilles filles sévit dans les alentours. De plus, l’arrivée du mystérieux et fortuné M. Denis vient perturber l’équilibre déjà précaire de l’établissement. Aux yeux des jeunes loups de la Nouvelle vague, Gilles Grangier a été l’incarnation du cinéma académique des studios, bref du « cinéma à papa ». Pourtant diverses restaurations (Le sang à la tête, 1956, Echec au porteur, 1957, Trois jours à vivre, 1958 ou 125, rue Montmartre, 1959) par Pathé, ont permis de (re)découvrir les qualités d’un Grangier bien plus moderne qu’il n’y paraissait. Au P’tit Zouave fut, en 1950, le premier Grangier salué avec enthousiasme, tant par la critique que par le public. Le film rassembla plus d’un million de spectateurs. Entre comédie et film noir, utilisant une unité de lieu, le cinéaste organise son intrigue dans un décor unique, celui d’un bistrot parisien typique. On croise ici une belle brochette d’habitués du comptoir, joliment croqués. Débutant sur un mode comique, l’histoire tourne peu à peu au thriller, révélant les faux-semblants et la vérité des personnages. Grangier cultive une atmosphère populaire et jongle avec brio entre la comédie humaine du café et l’intrigue policière qui suit l’enquête du commissaire Bonnet lancé à la recherche de l’assassin. Dans cette perle du cinéma français des années cinquante, Grangier, qui mit souvent son ami Gabin à l’honneur, a constitué un excellent casting avec une galerie de personnages colorés. Dany Robin, surnommée à l’époque « la petite fiancée de la France », incarne la sensible et délicate Hélène, femme à la fois fragile et résolue, naviguant à travers les complexités émotionnelles avec une grâce naturelle. Fameux majordome (« Yes Sir ! ») des Tontons flingueurs, Robert Dalban est impeccable en patron receleur et le cinéaste a eu la bonne idée de confier à François Périer un contre-emploi qui lui permet de jouer sur son physique sympathique de jeune premier avant de révéler une noirceur inattendue. Autour d’eux, Paul Frankeur, Renaud Mary, Marie Daëms, Henri Crémieux, Jacques Morel, Annette Poivre campent de savoureuses figures. (Pathé)

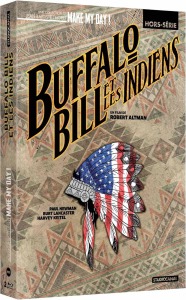

BUFFALO BILL ET LES INDIENS

BUFFALO BILL ET LES INDIENS

Dans les Etats-Unis de 1886, l’aventurier et tueur de bisons William Cody, dit Buffalo Bill, a quitté les vastes prairies. Il caracole sur la piste d’un cirque géant dans le Wild West Show (Le plus grand show de l’Ouest sauvage) tel un héros de la conquête de l’Ouest, devant des spectateurs ébahis. Hors de la scène, le personnage se révèle n’être qu’un cabotin vain et un alcoolique capricieux, mauvais tireur et piètre cavalier. Pour pimenter le spectacle, Buffalo Bill imagine d’engager le légendaire chef indien Sitting Bull, détenu par l’armée. Lors d’un spectacle auquel le président des États-Unis Grover Cleveland vient assister, Sitting Bull veut lui présenter des doléances pour son peuple mais il est éconduit. Tandis que le spectacle continue, Sitting Bull se montre bien meilleur que Buffalo Bill dans tous les domaines et ne tarde pas à ridiculiser son employeur… Juste après Nashville (1975), film choral sur la ville du disque et de la country, Robert Altman enchaîne avec cette chronique du show-business qui prend à rebrousse-poil la légende de l’Ouest américain telle que John Ford a pu la magnifier dans ses westerns. Malgré ses airs bravaches, Buffalo Bill n’est un pauvre type tristement alcoolique. Face à lui, Sitting Bull a, lui, tout d’une légende. Comme il le fit dans M.AS.H. (1970), Altman s’ingénie, avec une verve grinçante, à démonter les mythes… Le film n’eut pas un grand succès dans les salles. Et ce, malgré un superbe casting. Yeux plus bleus que jamais et bacchantes avantageuses, Paul Newman est Buffalo Bill. Autour de lui, on trouve Geraldine Chaplin dans le rôle d’Annie Oakley, célèbre pour sa redoutable précision au tir, Burt Lancaster en fabricant de légende ou encore Harvey Keitel et Joel Grey. Une description très sarcastique de l’Amérique ! Dans la collection Make my Day. (Studiocanal)

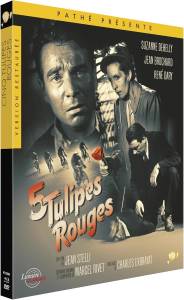

CINQ TULIPES ROUGES

CINQ TULIPES ROUGES

Pendant le Tour de France, cinq coureurs sont retrouvés assassinés avec une tulipe rouge près de leur corps. Une journaliste et un inspecteur de police mènent l’enquête pour démasquer le meurtrier. Nés quasiment en même temps, le Tour de France et le cinéma ne pouvaient que se rencontrer. Tout commence en 1925 avec un film muet de Maurice Champreux, Le Roi de la pédale, qui renouvela l’expérience en 1931 avec Hardi les gars. En 1932, Serge de Poligny signe Rivaux de la piste puis, l’année suivante, Robert Vernay tourne Prince de Six Jours. Au plan international, il faut attendre 1980 pour que l’on parle du Tour dans La bande des quatre de Peter Yates, qui raconte la fascination des cyclistes américains pour la Grande Boucle. Après Pour le maillot jaune (1940), charmante comédie sur les amours d’un coureur et d’une journaliste, le méconnu Jean Stelli va plus loin, huit ans plus tard, avec Cinq tulipes rouges, tourné en même temps que le Tour 1948, qui propose un hommage sportif et moderne de la compétition. Ici, la course est frappée par la malchance : certains favoris succombent dans des circonstances douteuses. L’inspecteur Ricoul (Jean Brochard) est alors mandaté pour retrouver le criminel, bientôt accompagné de Colonelle, une journaliste spécialiste du Tour (Suzanne Dehelly). Sur une trame « à la Agatha Christie », Stelli réunit aussi, dans ce thriller sur deux roues, quelques fins seconds rôles du cinéma français comme Raymond Bussières parfait en mécano ou René Dary (le Riton de Touchez pas au grisbi) en directeur sportif bouleversé… (Pathé)

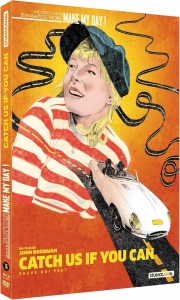

CATCH US IF YOU CAN

CATCH US IF YOU CAN

Mannequin pour une publicité télévisée pour de la viande, Dinah doit tourner sur le marché de Smithfield à Londres. Mais elle est de moins en moins motivée… Steve et ses quatre amis Lenny, Mike, Rick et Dennis n’ont guère de peine à la persuader de fuir les fausses valeurs du monde commercial. Steve et elle s’enfuient à bord d’une Jaguar Type E appartenant à la production. Lorsque Leon Zissell, le responsable de la publicité, réalise que sa Butcha Girl a disparu, il va transformer sa fuite à travers l’Angleterre en coup publicitaire. Après avoir débuté comme critique de cinéma dans des revues et à la radio, John Boorman va se voir proposer en 1965 la commande d’un film pour mettre en avant le groupe de rock britannique The Dave Clark Five qui faisait partie, comme les Beatles, de la British Invasion. A l’instar du Quatre garçons dans le vent de Richard Lester pour les Beatles, Boorman entre donc dans le monde du cinéma avec cette aventure qui mêle le road movie et le musical, les chansons du Dave Clark Five servant évidemment, ici, de b.o.. Dans son excellent collection Make my Day, Jean-Baptiste Thoret « exhume » ce Sauve qui peut (en v.f.). Même si Boorman n’est pas encore le cinéaste d’Excalibur (1981) et de Delivrance (1972), il se sort plutôt pas mal de cette commande. On trouve, ici, des séquences étonnantes comme celle de la communauté hippie gravement shootée ou encore celle du couple âgé, semble-t-il conservateur et « tradi » mais porté sur l’échangisme. Enfin le ton est souvent amer, jusque dans un dénouement où le périple de Dinah s’achève dans un endroit bien tristounet. L’année suivante, Boorman frappera fort avec Point Blank et un fameux Lee Marvin… (Studiocanal)

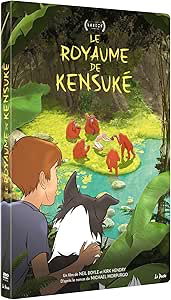

LE ROYAUME DE KENSUKE

LE ROYAUME DE KENSUKE

L’aventure de Michael, 11 ans, commence comme un beau rêve. Il est en effet parti faire le tour du monde à la voile avec ses parents. L’océan est vaste, survolé par de grands oiseaux tandis que les dauphins dansent autour du voilier. Mais la tempête menace et une gigantesque vague emporte Michael et sa chienne Stella. Quand Michael reprend ses esprits, il a échoué sur le sable d’une île déserte. Désormais la question cruciale pour le gamin désespéré, c’est comment survivre. Un mystérieux inconnu vient alors à leur secours en leur offrant à boire et à manger. C’est Kensuké, un ancien soldat japonais vivant seul, depuis la fin de la guerre, sur cette île avec ses amis les orangs-outans. Cet homme méfiant va cependant ouvrir à Michael les portes de son royaume. Lorsque des trafiquants de singes tentent d’envahir l’île, c’est ensemble qu’ils uniront leurs forces pour sauver leur paradis… Au départ de ce beau film d’animation, il y a le roman éponyme du Britannique Michael Morpurgo paru en 1999, destiné à un lectorat préadolescent et adolescent et inspiré du légendaire Robinson Crusoé. Neil Boyle et Kirk Hendry se sont emparés de cette histoire pour mettre en images l’aventure d’un jeune adolescent apeuré, isolé et coupé des siens et de ses repères. Mais voilà que l’étrange Kensuké montre le bout de sa mince barbichette. Entre l’enfant et le vieil homme, on va passer par des moments d »incompréhension et d’apprivoisement. Et puis il y aura la rencontre magique avec des orang outangs dont Kensuké semble être le gardien. L’image est belle, jouant sur des couleurs pastels qui viennent en contrepoint d’une fable écologique qui pointe l’intrusion violente des pilleurs d’animaux sauvages. Avec Kensuké et Michael, on arpente avec bonheur les espaces luxuriants d’un paradis très fragile. (Le Pacte)

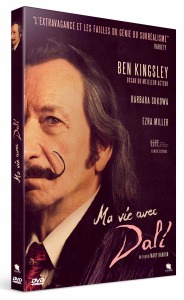

MA VIE AVEC DALI

MA VIE AVEC DALI

A New York, en 1973, James, jeune propriétaire d’une galerie, est invité à l’une des fêtes organisées par le célèbre peintre Salvador Dalí. Après avoir pénétré dans un univers exquis, le galeriste est censé assister l’artiste espagnol dans les préparatifs d’une grande exposition, une opportunité unique pour lui. Mais plus il passe de temps avec l’artiste extravagant, plus il plonge dans les difficultés financières, mais aussi relationnelles du peintre. En effet, James comprend que la relation apparemment solide entre Dalí et sa femme, Gala, tout aussi excentrique, est sur le point de voler en éclats. Révélée par I Shot Andy Warhol (1996) et réalisatrice en 2000 d’American Psycho dans lequel Christian Bale incarnait un golden boy doublé d’un assassin psychopathe, la cinéaste canadienne Mary Harron propose (avant le Daaaaaali de Quentin Dupieux sorti en 2023) un biopic de l’excentrique maître de Cadaquès. Daliland (en v.o.), centré sur la relation entre le galeriste et le peintre, met bien en valeur l’univers coloré de Dali tout en représentant, dans un style assez rock’n roll, la frénétique vie mondaine dans laquelle baigne l’artiste le plus rentable de sa génération… La cinéaste a confié le Dali de l’âge mûr au Britannique Ben Kingsley devenu célèbre en 1982 en se glissant dans la peau d’une autre grande figure réelle, Gandhi. Pour sa part, Ezra Miller joue un Dali jeune dans quelques séquence en flash-back. Enfin c’est Barbara Sukowa, l’inoubliable égérie de Fassbinder dans Lola, une femme allemande, qui s’empare du personnage de Gala… (Condor)

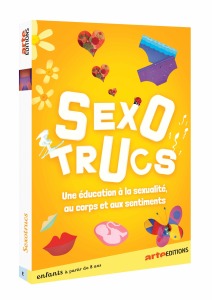

SEXOTRUCS

SEXOTRUCS

Dans une époque où le sexe est omniprésent sur tous les supports de communication et où l’on est en droit de s’interroger sur la manière dont les plus jeunes se retrouvent face à ce problème, voici une série réalisée par Pauline Brunner, Maxime Gridelet et Marion Verlé qui proposent quelques clés pour préparer les enfants à décrypter les écrans et les idées reçues auxquels ils vont être confrontés… Experte en éducation à la sexualité et en sentiments, Lili a les réponses à toutes les questions que peuvent se poser les enfants : c’est comment le sexe féminin à l’intérieur ? En vrai, deux garçons, ça peut s’aimer d’amour ? Comment on fait les bébés ? C’est quoi la puberté ? Et le consentement ? Au fil de ses explications, elle embarque le jeune spectateur dans son univers poétique et décalé fait de papier découpé et d’objets animés… Cette série qui développe ses thématiques de façon ludique et adapté aux enfants, propose vingt épisodes : La puberté masculine – Le sexe féminin – Les sentiments amoureux – L’orientation sexuelle – Le consentement – La puberté féminine – L’érection – L’égalité filles / garçons – Le sexe masculin – Le sperme – Les violences sexuelles – Comment on fait les bébés ? – L’inceste – L’intimité – Faire l’amour – La pornographie – Les règles – Les différentes familles – L’hygiène intime – L’identité de genre. (Arte éditions)

LA PETITE VADROUILLE

LA PETITE VADROUILLE

Voici, d’un côté, Franck, un gros investisseur assez content de lui qui peut mettre 14.000 euros dans un week-end insolite en « amoureux » et, de l’autre, une troupe de solides pieds-nickelés qui se disent, enthousiastes, qu’il y a sûrement une bonne marge à se faire pour remettre à flot leurs comptes bien défaillants. Le dit week-end doit se dérouler à bord d’une péniche et lors d’un périple au cours duquel Franck (Daniel Auteuil) entend bien séduire sa collaboratrice Justine (Sandrine Kiberlain)… Une Justine qui, évidemment, a partie liée avec les branquignols. Le cinéma de Bruno Podalydès est un cinéma qui aime à musarder. Verbe intransitif qui se définit de la sorte : Passer son temps à rêvasser, flâner en s’attardant à des riens. Et c’est bien ce qui caractérise cette petite vadrouille. L’idée de son film est venue à l’aîné des Podalydès lors de petites croisières fluviales en famille à bord d’une péniche. Le cinéaste a donc bâti une comédie complètement fantaisiste dans laquelle il invite à embarquer en compagnie de personnages évidemment loufoques dont le capitaine Jocelyn, uniforme immaculé qu’il incarne lui-même. Sur fond de friction générationnelle un brin nostalgique, voici une comédie qui revendique de ronronner et qui ose un paisible éloge de la lenteur dans un monde qui va toujours plus vite. (UGC)